(資料圖片僅供參考)

(資料圖片僅供參考)

三星堆、海昏侯墓、良渚遺址……近年來,隨著考古新發現不斷增多,大批文化遺產頻頻出圈。如何通過現代傳播理念、手段和方法推進中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展,讓更多文化遺產“活”起來、“火”起來?22日,在中國傳媒大學主辦的世界遺產文化傳播論壇上,眾多國內外嘉賓就此展開對話交流。

世界遺產文化傳播論壇開幕式現場。(中國傳媒大學供圖)

論壇組委會主席、中國傳媒大學文化發展研究院院長熊澄宇表示,作為中華文明的重要呈現和精神承載,建立起有關文化遺產的傳播體系和傳播語境,對于增強文化自信、展現國家形象以及推動世界文明交流互鑒具有積極作用。

“保護文化遺產,既要重視價值的保護,也要重視傳播和交流。”聯合國教科文組織駐華代表處代表夏澤翰說,文明和文化需要通過高效的溝通和交流進行傳承與發揚,從而實現可持續性發展,共同促進世界文明繁榮進步。

自1985年加入《世界遺產公約》以來,目前我國已擁有56項世界遺產,涵蓋自然景觀、文化景觀、農業景觀、古建筑群、古代園林、石窟造像、皇家陵寢等不同類型。中國文物保護基金會理事長劉玉珠表示,我國在世界遺產申報、保護、管理和利用等方面取得的成就帶動了我國文化遺產事業的全面發展。“保護和利用好這些寶貴的文化遺產,是我們擔負新時代文化使命,努力建設中華民族現代文明的重要抓手。”

國潮形式的節目《唐宮夜宴》火遍全網,《洛神水賦》再成爆款,西安“盛唐密盒”吸引無數游客也讓大家感受到文化遺產創新表達的魅力。與會嘉賓普遍認為,要想讓更多文化遺產“活”起來,應堅持守正創新,化古老為時尚,化厚重為靈巧,化小眾為大眾,把文物所承載的厚重文化底蘊用通俗化、生動化、時尚化的表達呈現好、闡釋好,讓更多的文物和文化遺產從專業圈走向人民大眾,走進百姓心中。

據介紹,為期兩天的論壇活動共吸引線上線下50余名嘉賓參與,將通過主題論壇、圓桌論壇、文化參訪等不同形式探討如何建立多層、多樣、多向的世界遺產文化傳播知識體系。(記者鄒多為、孫蕾)

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

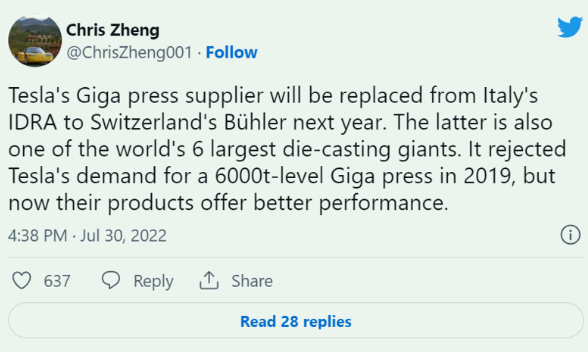

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

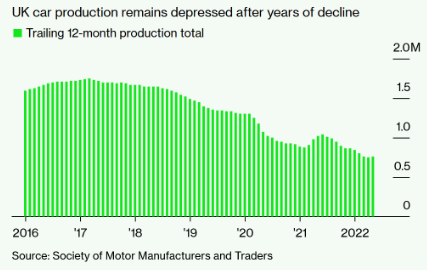

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%