(資料圖)

(資料圖)

□李英鋒

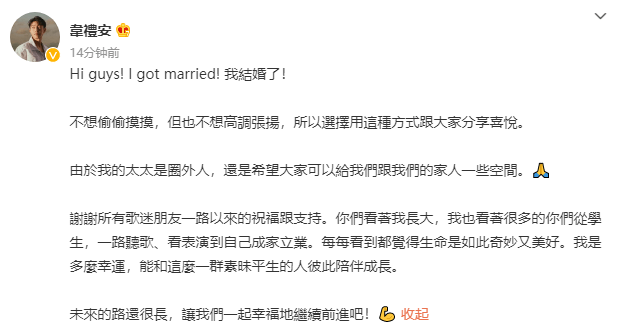

據稱是“史上最卷的”“6·18”剛剛過去,直播再次顯示了其在商品銷售上的魅力。有不少消費者發現,自己搶到了“最后100單”“只有這兩盆”之后,主播又上了100單、又端出兩盆,讓消費者后悔不迭。有關專家在接受記者采訪時表示,直播間善用的誘導搶購等營銷手法,也可能會讓商家“上稅”。(6月28日《中國消費者報》)

小心,吹牛也要“上稅”——在日常生活中,不少吹牛者經常遭遇這樣的揶揄或“警告”,當然,這些話大多是玩笑話。然而,在市場活動中,一些商家的“吹牛”行為確實會招致負面的法律后果,確實會以承擔某種法律責任的方式“上稅”。比如,網絡直播間以虛構上單量、交易量、庫存量等信息的方式誘導消費者搶購,就構成了虛假宣傳,會觸發對應的追責條款。

全面、真實、準確是商家營銷宣傳的法定義務,對應著消費者的知情權。多部法律都旗幟鮮明地向經營者的“吹牛”行為說“不”,并給出了“吹牛上稅”的計算標準。廣告法規定:廣告應當真實、合法;廣告不得含有虛假或者引人誤解的內容,不得欺騙、誤導消費者。反不正當競爭法明確:經營者不得對其商品的性能、功能、質量、銷售狀況、用戶評價、曾獲榮譽等作虛假或者引人誤解的商業宣傳,欺騙、誤導消費者。對經營者的虛假夸大宣傳行為,即“吹牛”行為,上述法律以及網絡交易監督管理辦法均規定了罰款、吊銷營業執照等罰則。直播間虛構交易或虛標虛報上單量、剩單量、成交量等信息,均構成虛假營銷,不僅欺騙誤導了消費者,侵犯了消費者的知情權,妨礙了消費者的選擇權,還讓“吹牛者”獲得了不公平的競爭利益,妨礙了公平競爭。直播間的“吹牛者”要承擔行政處罰責任,還可能承擔民事賠償責任。

直播間“吹牛”有風險,主播及商家營銷需謹慎。直播間吹牛“上稅”是法治常識,對此,一些主播或商家不是不知情,而是揣著明白裝糊涂,懷有投機僥幸心理。要讓直播間主播或商家認識到吹牛的危害性和風險,不能依賴于他們的自律,還得依靠他律,依靠外力監督。

市場監管部門應瞄準直播間“吹牛”問題加大網絡巡查力度,開展專項治理,并暢通投訴舉報渠道,全面收集問題線索,對核查屬實的問題,該約談約談,該處罰處罰,該曝光曝光,讓直播間吹牛必“上稅”,充分釋放法律的懲戒、震懾、警示效應,倒逼直播間主播和商家增強自律意識,管住自己的“嘴”。

電商平臺或直播平臺也應承擔好主體責任,加強對入駐商家的資質審核與把關,依法依規發布直播須知,拉出直播行為“負面清單”,完善直播間實時監控機制和備份回看抽查機制,發現直播間的“吹牛”行為觸碰法律底線,及時采取限制流量、取消推薦、停止直播服務或限制賬號功能、注銷賬號等措施進行干預,并報告監管部門。

消費者對直播間的“吹牛”套路也應增強警惕意識,多長個心眼,多比較比較,多與主播或商家確認有關信息,并留存好相關溝通證據,盡量不盲目下單、沖動下單。如發現被直播間“吹牛”行為忽悠,可通過打差評、投訴舉報或起訴等途徑積極維權。

來源:羊城晚報

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

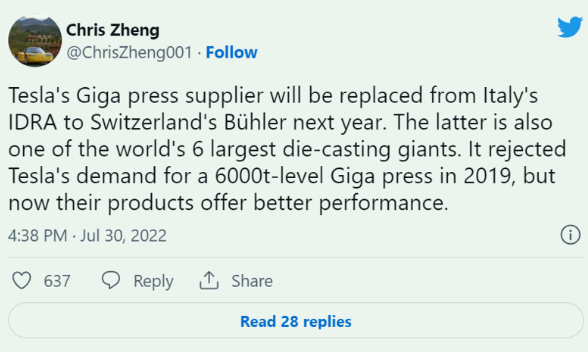

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

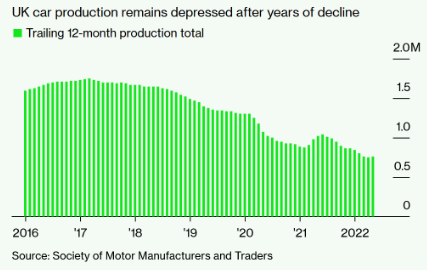

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%